「英検準一級のリーディングが不安、、、」

今回は、そんな不安を持つあなたのために、現役英語塾講師であり、実際に英検準一級の指導にもあたっている鎌田が攻略法・勉強の仕方を伝授したいと思います!

普段の授業の中で教えているテクニックなどをふんだんに詰め込みましたので、英検準一級受検予定がある方、英検準一級を受験するか検討している方は、この記事をぜひ最後まで読んでみてください!

※この記事は約8分で読むことが出来ます。

Contents

英検準一級リーディングの概要

ではまず、英検準一級リーディングの概要を確認しておきましょう。

英検準一級リーディングのレベル感

公共財団法人日本英語検定協会は、英検準一級の推奨目安を「大学中級」としており、一般的にはセンター試験、共通テストで満点をとれるレベルが合格レベルだといわれています。

高校生の方からするとレベルが高いように思われるかもしれませんが、早期から対策を行うことで、高校生のうちでも合格することは可能です。

高校生の時に英検準一級を取得しておくと、多くの大学で英語試験免除などの優遇があったり、様々な場面で活用することが出来ます。

実際にENGLISH-Xでも多くの高校生生徒が準一級合格を果たしていますので、レベルが高すぎると諦めず、合格を目指してください!

英検準一級リーディングの問題形式

次に、英検準一級のリーディングでどのような形式の問題が出題されているのかを確認しておきましょう。

(出典:©公益財団法人日本英語検定協会)

主に

- 短文の空所補充問題

- 長文の空所補充問題

- 長文の内容一致問題

の3つの形式で出題がなされていることがお分かりいただけると思います。

すべての問題が4択選択形式になっており、長文空所補充問題では2つの長文が出題され、それぞれの長文ごとに3題の穴埋め問題、計10題が出題されます。

また、長文内容一致問題では、3つの長文が出題され、それぞれの長文ごとに3題・3題・4題の計10題が出題されます。

英検準一級リーディングの合格点

公益財団法人日本英語検定協会は、英検CSEスコアという各級で共通のスコアでの合否判定を行っています。

4技能(Reading, Writing, Listening, Speaking)の各技能ごとに満点が750点、つまり満点が3000点になります。

ここでのポイントはすべての技能に等しい割合で配点がなされていることです。

例えば、英検ではリーディングの約30問ほどの問題と、ライティングの1題の重要性が同じです。

ですので、英検準一級合格のためには、各技能においてバランス良く点を稼がなければいけません。

その中で、Reading、Writing、Listeningの一次試験で扱われる3技能での合格点が1792点/2250点であると公表されています。

英検CSEスコアは統計的手法を用いて算出されるため、受検者が自己採点を行うことはできません。

なので、イメージが付きづらいかもしれませんが、英検のホームページには、

「1級、準一級は各技能での正答率が7割程度、二級以下は各技能6割程度の正答率の受験者の多くが合格されています。」

(出典:©公益財団法人日本英語検定協会)

との記載があるため、4技能通じて約7割の正答率で合格できるといえます。

英検準一級リーディングの問題形式別攻略法

さて、ここまで英検準一級リーディングの概要を確認してきました。

ここからは、英検準一級リーディングの攻略法、勉強法を伝授していきます!

これまでの講師経験をふんだんに活かした、貴重な内容になっていますので、ぜひご一読ください!

英検準一級リーディング短文空欄補充問題の攻略法

【問題例】

(出典:©公益財団法人日本英語検定協会 2020年度第3回過去問)

この問題を解く際の攻略法は、

- 短文をざっくり読んで意味を確認(脳内で場面をイメージ!)

- 選択肢を削除

- なるべく時間をかけず選択肢を選ぶ

です!

それではそれぞれのポイントを解説していきます!

短文をざっくり読んで意味を確認(脳内で場面をイメージ)

1つ目のポイントは「短文をざっくり読んで意味を確認(脳内で場面をイメージ)」です。

まず、短文を読んだら、意味を確認するのと同時に、その場面のイメージを思い浮かべます。

問題例の問題であれば、「Miriamという人がクッキーを作っている場面」を思い浮かべられると良いです。

このテクニックは長文読解などのリーディングに限らず英語学習の様々な場面で活用できるテクニックです。

場面をイメージすると、文字情報よりも記憶に残りやすく、問題を素早く解くことが出来ます。

短文の読解でも「イメージ」を活用して、問題をスムーズに解けるようにしましょう。

選択肢を削除

次に、「選択肢を削除」です。

全単語の意味を完璧に理解しているという場合はこれに当てはまりませんが、英検準一級では難関大入試レベル以上の単語が出されており、わからない単語が出てくることは多々あります。

そこで、わかる単語で当てはまらないと思う単語は削除してしまいましょう。

これを行うことで、効率的に選択肢を絞っていくことが出来ます。

なるべく時間をかけずに選択肢を選ぶ

最後に「なるべく時間をかけずに選択肢を選ぶ」です。

ここでのポイントは、「わからない場合は悩まず、なんとなくで決めてしまえ!」です。

短文空欄補充問題は長文読解などと違って、周囲の情報が乏しいです。

長文読解であればわからない単語が出てきても、周囲の文脈から単語の意味を類推することなどが出来ますが、短文読解ではこのテクニックを用いることが出来ません。

結局、この形式の問題では「その単語・文法・イディオムを知っているか」ということが問われています。

なので、知らない単語・文法・イディオムが出てきたときは諦めて、「一番それっぽい」選択肢を選ぶことが得策です。

合格のためには、満点を目指すのではなく、7割以上の正答率を目指せばいいので、この問題は「諦め」が肝心です。

また、英検準一級では90分の中で長文が5題出されるほか、ライティングもこなさないといけないため時間に関してはとてもシビアです。

短文空欄補充問題では「時間をかけずに、取れる問題だけ確実に正答、あとはそれっぽい選択肢を選ぶ!」ことを意識しましょう。

ちなみに、この問題は事前学習がカギとなりますが、そのための教材としてENGLISH-Xでは旺文社の 『英検準一級 でる順パス単』をおすすめしています。

本書を使えば、単語だけでなく熟語、イディオムも抑えることが出来ますので、ぜひ活用してみてください。

英検準一級リーディング長文空所補充問題の攻略法

【問題例】

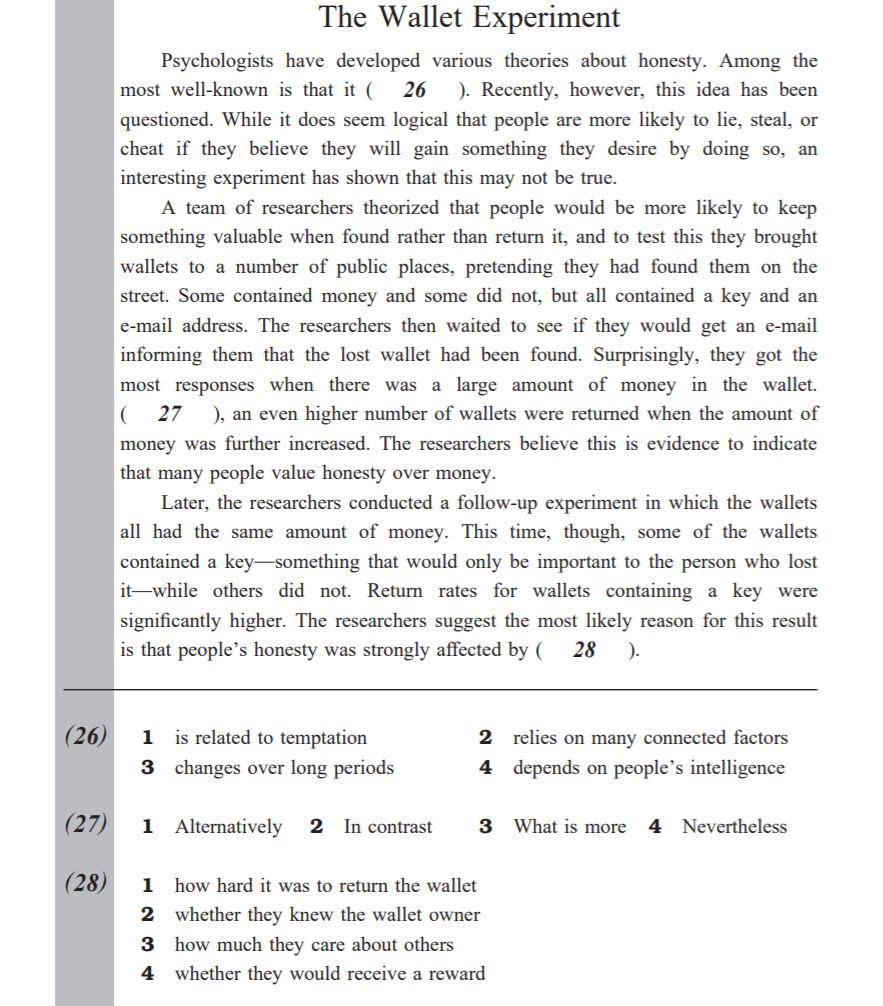

次に、長文空所補充問題の攻略法をお伝えしたいと思います!

この問題を解く際のポイントは

- 空欄の文章の2文後まで読んでみる

- その前後の文章に出てくるディスコースマーカーにマーキング、指示語の対象を明確にする

の2点です!

順を追って確認してみましょう!

空欄の文章の2文後まで読んでみる

まず1つ目のポイント、「空欄の文章の2文後まで読んでみる」です。

この問題では空欄以前の文章だけでなくそのあとの2文以内に何らかのヒントが隠されていることが多いです。

実際に問題例を見ても、(26)の後に"however"というディスコースマーカー(後ほど説明します)が潜んでいます。

なので、空欄まで文章を読んで回答を始めるのではなく、最低でもそのあと2文を読んでから回答を始めてください。

その前後の文章に出てくるディスコースマーカーにマーキング、指示語の対象を明確にする

次にポイント2、「その前後の文章に出てくるディスコースマーカーにマーキング、指示語の対象を明確にする」です!

さて、先ほどから使用している「ディスコースマーカー」、何なのかといいますと、「前後の文章の論理関係を示す語句」のことです。

わかりやすく日本語における具体的な例を出すと、「しかし」という単語は前の文と対立する内容を述べるときに使われる「逆説」という類のディスコースマーカーです。

また、「例えば」という単語は具体例を出す際のディスコースマーカー、「すなわち」は結果・結論を述べる際のディスコースマーカーになっています。

このように、前後の文章がどんな関係なのかを示すものが「ディスコースマーカー」であり、皆さんも日常的に多用しているものです。

そんなディスコースマーカーがこの問題では超大活躍します。

上の問題例の26番の後ろの文を見てください。

ここにディスコースマーカーが使われていることにあなたはお気づきでしょうか?

そう、"however"がディスコースマーカーとなっており、空欄が含まれる文章とそのあとの文章が「逆説」の関係で結ばれていることを示しています。

"however"が含まれる文章を見てみると、

"Recently, however, this idea has been questioned."

「しかし、最近ではこのアイデアが疑問視されている。」

というように、"this idea"に対して、ネガティブな目線が向けられていることがわかると思います。

"however"は逆説のディスコースマーカーなので、すなわち前の文章では何らかの「ポジティブな内容が述べられている」ことがわかります。

このようにディスコースマーカーを活用し、前後の文の論理的関係性を明かにすることで、空欄の内容がイメージしやすくなります。

また、前後の文章内にある「指示語」を明らかにすることも重要です。

「指示語」とは、前の文章で述べられた内容、語句を示すもののことを言います。

上の26番の例では"this idea"が指示語です。

このアイデアってどんなアイデア?ということをはっきりとさせることでミスリードを防ぐことが出来るので、ディスコースマーカーに加えて「指示語」が指す内容も確認するクセをつけましょう。

英検準一級リーディング内容一致問題の攻略法

本章では、英検準一級リーディング長文内容一致問題を解く際のテクニックをご紹介したいと思います。

英検準一級に限らず、大学受験など様々な問題でも応用できる内容になっていますので、ぜひ参考にしてみてください。

ここでご紹介したいコツは5つです。

- 長文読解は時間勝負、効率よく文章を読もう!

- 長文読解は設問から読み始めよ!

- 段落というかたまりを意識

- ディスコース―マーカーを駆使しよう!

- 具体例は「なんとなく読む」

上から順番に、詳細を解説したいと思います。

1.長文読解は時間勝負、効率よく文章を読もう!

1つ目のポイントは「長文は時間勝負、効率よく文章を読もう!」です。

かねがねお伝えしていますが、問題を解く際に「時間」に強く意識を向けてください。

とくに英検ではライティングという強敵が最後に控えています。

英検準一級一次試験では、90分のうちでリーディング、ライティングを共にこなさなければなりません。

ライティングに25分かけるとすると、65分しかリーディングにかけれる時間がないため、問題数が多い英検準一級リーディングでは、素早い回答が必要です。

ですので、効率よく文章を読むことで、リーディングにかける時間を少しでも短くしましょう。

次からのコツでいかに効率よく読解を進めていくかをご紹介していますので、ぜひ参考にしてみて下さい。

2.長文読解はタイトル確認のあと、設問から読み始めよ!

2つ目のポイントは、「長文読解はタイトル確認のあと、設問から読み始めよ!」です。

あなたは長文読解を解く際、何から手をつけますか?

「いきなり本文を読み進める!」というあなたはいったん立ち止まって、このアドバイスを参考にしてください。

私が推奨する長文読解の進め方は以下の通りです。

タイトル確認

↓

設問確認

↓

本文を読み進める

私は本文を読む前に設問確認をすることをおすすめします。

事前に設問を確認するメリットは以下の通りです。

1.何を問われているかを確認できるので、問題を意識しながら本文を読むことが出来る

2.問題文に名前などの固有名詞が出てきた場合、設問に関係ある部分を見つけやすくなる

3.逆に、設問に関係ない部分の読解時間を短縮できる

このように、様々なメリットがあり、時間短縮につながるため、ぜひ設問の確認を本文を読む前に行ってください。

「設問の確認」といっても、選択肢を一つ一つ見ていく必要はありません。

本文の理解が進んでいないのに選択肢を読んでも、多くの場合理解できず、時間の無駄になってしまいます。

なので、選択肢は見ず、「何が問われているか」を確認することを意識してみてください。

3.段落というかたまりを意識

3つ目のポイントは、「段落というかたまりを意識」です。

さて、いざ本文を読み進めるとなったら、強く意識を向けてほしいのが「段落」です。

一文一文読解を進めようとすると、前の内容を忘れてしまったりとあまり効率がありません。

そこで、「その段落で筆者が何を言いたいのか」というのを意識して読解をしてみてください。

また、英検ではひと段落ごとに一問設問が設定されている場合が多いため、このコツは非常に有効です。

普段から、長文読解をする際や復習をする際に段落ごとの要約をしてみることで、読解速度は飛躍的に高まります。

ですので、「段落」を強く意識して読解を行ってください。

4.ディスコースマーカーを駆使しよう!

4つ目のポイントは「ディスコースマーカーを駆使しよう!」です。

さて、一つ前の章でもふれたディスコースマーカーですが、長文内容一致問題にあたっても、それを活用することは非常に効果的です。

特に長文読解の際に意識してほしいディスコースマーカーは「逆説」のディスコースマーカーです。

これはいわゆる"however""but"が該当するディスコースマーカーです。

これらをなぜ意識すべきなのかといいますと、「逆説」の後には「筆者が強調したい内容」が来ることが多いからです。

例えば、「AだけどB」といわれている場合、Bだけを伝えるだけでも文章は成立します。

しかし、あえて筆者はAという逆説的表現を挿入することで、Bを強調しているのです。

より具体的な例を出すと、「サッカーが好きだ。」と主張するよりも、「僕は野球部に所属しているけど、サッカーが好きだ。」と主張した方が、意外性が出るため記憶に残りやすくしています。

実際に、多くの問題を解いてきた私の経験上、英検では解答の根拠となる文章にはディスコースマーカーが含まれていることが多いです。

「あえて」筆者が挿入してくれているディスコースマーカーを有効活用し、効率よく問題を解きましょう。

5.具体例は「なんとなく読む」

最後のポイントは「具体例は『なんとなく読む』」です。

どういう事かといいますと、具体例とは筆者の主張をわかりやすくするための補助輪のようなものなので、それほど気を付けて読む必要がないということです。

具体例の本質は、前後に出される筆者の主張ですので、それを理解できているならば具体例は読む必要すらありません。

"for example"や”such as”など、具体例を示すディスコースマーカーを発見したら、その文章はさっと読んでしまい、時間短縮を図りましょう。

英検準一級リーディングの勉強法

本章では、コツを理解した後にどう勉強をすべきか、勉強法を示したいと思います。

ぜひ本章で紹介される勉強法を参考にしながら、英検準一級合格を目指してください!

まずは過去問を解こう!

まずは上で紹介したテクニックを駆使しながら、過去何回か分の過去問を解いてみましょう。

公益財団法人日本英語検定協会のホームページから過去3回分の過去問を確認することが出来ますので、ぜひそちらも参考にしてみてください。

過去問を解くことで自分がどれくらいできるのかを把握できるほか、自分の苦手な分野を洗い出すことが出来るので、効率的に合格のための勉強を進めることが出来ます。

また、英検準一級リーディングは時間がシビアなため、しっかりと時間を図って取り組むことをおすすめします。

過去問を解いた結果が5割以上の出来だった場合は、しっかりと準一級合格のための対策を講じることで、十分に合格が可能です。

しかし、5割以下の出来だった場合は、英検準一級のレベルに達しておらず、勉強してもわからないところが多すぎて効率が悪くなってしまう可能性があります。

ですので、二級の問題に取り組んでみたり、準一級の単語・熟語・文法など基礎的な分野の学習をすることから始め、段階的に英検準一級合格を目指しましょう。

問題を解くこと以上に復習することが大事

さて、過去問を解いて、自分の出来を確かめたら「復習」を必ず行いましょう。

学校の先生から「必ず復習しろよ」と口酸っぱく言われてきたと思いますが、なぜ復習が重要なのかを理解していないとその言葉があまり響かないと思います。

そこで、ここではなぜ復習が大切なのか、しっかりと説明します。

まず、問題を解くという作業はいうなれば「確認作業」です。

多くの方が「勉強=問題を解く」ことだと勘違いしていますが、問題を解くことの本質は「自身のできるところ、できないところ」を明らかにすることであり、それを明らかにするために皆さんは問題を解いています。

せっかくできない箇所を明らかにしたのに、そのままにしておいては成長が見込めません。

「出来ない箇所をできる箇所にする作業」、それが復習です。

また、復習を行うことで、できない箇所以外にも、副次的に学習をできる箇所が多々出てきます。

このような理由で、多くの人は「復習が大事」だと述べているのです。

理想を言えば、問題を解いたらその倍以上の時間を復習に充ててほしいです。

それくらいそれくらい復習という作業は重要で、復習こそ自信を大きく成長させてくれるのです。

独自視点の授業を受けて英語の成績大幅UPを目指そう!

ここまで読んでいただきありがとうございます。

私の持つ英検準一級リーディングへの知見を余すことなくご紹介しましたので、本記事があなたに何らかのポジティブな影響を与えられていれば幸いです。

そんな私が講師を勤める、目黒の英語塾ENGLISH-Xでは無料体験授業を行っています!

スピーチコンテストなど多数の受賞歴を持つ塾長佐藤圭を始め、様々なバックグラウンドを持つ講師が、独自の視点から、生徒の成長を最大化させるための授業を展開しています!

英検準一級を取得したいと考えているそこのあなた!